Les Black's Foot

JANUS : LA PORTE S'OUVRE

Si la mythologie grecque se perpétue, c’est sans doute à cause de ses centaures, sphinx, gorgones, cyclope ou minotaure, de ces êtres hybrides dont le corps mêlent formes humaine et animale suivant la fantaisie des dieux. Anthropophages, ils sèment la terreur et seules la force intrépide ou plus souvent la ruse d’un Œdipe, d’un Ulysse ou d’un Thésée arrivent à triompher de ces monstres.

Malgré son double visage, Janus n’est pas une figure terrifiante ; il ne fait pas partie de la légende hellénique. Il n’a ni pattes de bouc ni queue de serpent. Bienveillant aux humains, il est un très ancien dieu de Rome. Son nom « Janus » correspond à la notion de passage.

Janus est donc le dieu des passages, le dieu des portes et il a deux têtes car tout passage suppose deux lieux, deux états, celui que l’on quitte et celui où l’on pénètre.

Janus n’est pas un monstre ; c’est un rébus, une énigme ou plutôt un objet transformé en figure humaine. C’est un seul dieu en deux moitiés-reflets – mais lequel est le reflet de l’autre ? – dont les boucles se mêlent pour ne former qu’un seul crâne. Ne nous y trompons pas, ce n’est pas la figuration de la double polarité bénéfique et maléfique, mais en dehors de tout jugement de valeur, plutôt celle de la dualité, ce double aspect du vivant qui suppose l’inconscient de l’autre côté du conscient, l’au-delà de soi de l’autre côté du soi… la porte, en somme, avec ses deux faces : celle qui donne vers l’extérieur et celle qui donne vers l’intérieur.

Si le nom de Janus renvoie à l’idée de passage, la figuration de Janus renvoie à la traduction humaine d’une porte vue comme on la voit quand elle est ouverte ou entrouverte en se penchant de part et d’autre de son battant.

Janus est une porte déguisée en visages humains.

Grâce à son double regard opposé, il peut contrôler les entrées et les sorties ; il voit en même temps l’Orient et l’Occident.

Mais ce n’est pas tout. S’il contrôle le passage dans l’espace, il le contrôle aussi dans le temps, dans la durée. Il ferme l’année écoulée et ouvre l’année nouvelle. Le mois de janvier (mois de Janus) lui est donc consacré.

Il est le dieu premier, celui qui préside à tous les commencements que ce soit dans le temps, dans l’espace, dans l’action, dans l’être, car il a même aussi son rôle dans la conception de l’embryon.

Janus est dieu des commencements, dieu de ce qui est « premier » dans le temps mais non dans l’importance.

Et pourtant le commencement n’est-il pas le moment le plus important, le plus créateur ? La genèse d’un destin, d’une histoire ?… « Au commencement »… ce sont les premiers mots de la Bible. Que se soit notre interrogation métaphysique sur le commencement de l’univers, notre propre commencement biologique ou le commencement de l’amour, de la peur, de la joie, du sommeil… que sais-je… nous sommes hantés par le mystère de ces moments clés dont nous n’avons pas la clé.

Et comment peut-on être le dieu des commencements sans être aussi le dieu des fins ? Car pour qu’il y ait commencement de quelque chose, il faut bien qu’il y ait fin d’autre chose, de ce qu’il y avait avant. Fin et commencement sont donc l’envers et l’endroit d’une même chose. Le double visage de Janus en est l’expression symbolique de la même façon que la porte qui marque la fin de l’extérieur et le commencement de l’intérieur ou l’inverse, suivant l’endroit où l’on se trouve.

Qu’il soit figuré par l’image bifrons ou par la porte, Janus exprime l’idée paradoxale et duelle de la fin/commencement.

Janus, dieu des commencements est aussi dieu des initiations. Commencement, en latin, se dit « initium » ce qui a donné en français « initiation ». Car l’initiation est bien le commencement, l’entrée dans un projet nouveau, dans une phase nouvelle de la vie. Elle est un processus d’apprentissage, de transfor-mation, plutôt que de formation, au terme duquel l’initié devrait se sentir révélé à lui-même et relié à une culture, à une tradition.

Il ne s’agit pas d’une formation cognitive ou technique mais d’une ré-orientation, d’une démarche qui, sans être religieuse, s’apparente à l’expérience du sacré. C’est pourquoi les initiations ont un caractère solennel s’accompagnant de rites qui marquent le passage. On passe une porte réelle mais aussi virtuelle qui même ailleurs ou autrement. L’initiation est une sorte de voyage mystérieux qui nous conduit à une métamorphose ; chrysalide, nous devenons papillon, le plus beau, le plus fort, le plus sage possible. L’initiation ne nous révèle rien si se n’est nous-mêmes. La lumière qui nous est donnée n’est autre que l’ouverture de nos yeux, de notre cœur, de notre esprit aux milles facettes de la vie.

Ma réflexion vagabonde bien au-delà du champ d’action de Janus et de ses attributions précises : porte, passage, commencement, initiations. J’en ferais bien aussi le protecteur des secrets car ce sont les portes qui enferment les secrets et, en s’ouvrant, les libèrent, les dévoilent.

Nous, Francs-Maçons, nous travaillons à « huis clos » (porte fermée) dans le secret. Notre secret n’est ni la chambre des horreurs de Barbe-Bleue, ni l’or et les pierres précieuses d’Ali Baba ; il serait plutôt d’ordre initiatique.

L’étrange est dans l’opposition des figures. Cependant, il n’est pas unique ; on trouve pareillement adossés des Hermès en Grèce ou des dieux africains. Tous induisent la même notion de dualité dans une seule figure. Une seule forme pour deux réalités, deux versions d’une même idée. Image de l’ambivalence, sans doute, mais aussi figure du temps (passé/avenir, vie/mort) ou figure de la double vue ou encore de la non communication, du refus de la rencontre. Ces visages opposés par la nuque suggèrent une frontière entre eux ; et s’ils se détachaient l’un de l’autre, chacun irait son chemin l’un vers l’Orient, l’autre vers l’Occident, mais seulement avec la moitié d’un crâne, la moitié d’un être. Ainsi, on peut imaginer le Nomade et le Sédentaire : l’un tourné vers le voyage, la découverte, l’errance ; l’autre installé dans le séjour qu’ont bâti ses aïeux, attaché à la terre, vivant au rythme sans surprise des saisons et des jours.

On peut aussi penser au Miroir qui double les choses, nous renvoie à nous-mêmes tout en troublant notre identité faisant de chacun l’autre de lui-même.

Enfin, comment ne pas avoir envie d’essayer de faire la lumière sur le patronage des portes solsticiales arraché à Janus au profit des deux saint Jean (l’Evangéliste et le Baptiste).

Ces quelques thèmes de réflexion ont émergé au gré de ma rêverie « Janusienne » ; souvent ils se recoupent et s’enchevêtrent. il m’a semblé qu’à bien des égards ils renvoyaient à la symbolique maçonnique, au Pavé Mosaïque, au voyage initiatique, à la porte du Temple et sans doute, à notre condition humaine de passager entre la vie et la mort.

Jakin

ENTRE LE YIN ET LE YANG...

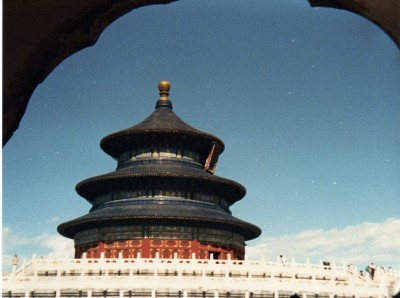

La Chine millénaire du 7 au 23 août 1988

Avant même d’avoir posé un pied sur son sol, l’évocation de la Chine invite au voyage. Pagodes aux toits « en gondole » pour chasser les mauvais esprits, routes de terre où se croisent paysans et pêcheurs, paysages éternels, des ponts lumineux en guirlandes douces et dansantes éclairent les méandres du fleuve. Ce sont les fanaux des pêcheurs juchés sur des radeaux de bambou qui envoient des cormorans à la gorge nouée d’un lacet becqueter les poissons à la lueur des lanternes. De Guilin à Yangshuo, on pêche ainsi depuis plus de 4 000 ans, depuis les temps lointains où un empereur paranoïaque se fit enterrer avec une armée de 7 000 soldats de terre cuite et où des moines bâtisseurs sculptaient dans les falaises de Longmen d’impressionnants bouddhas de pierre, que nous découvrirons à Xi’an et Luoyang, nos prochaines étapes en Chine centrale…

Dix-huit jours ne sont pas suffisants pour déambuler dans l’empire du milieu. Mais nous partons volontiers pour cette nouvelle aventure. Quelques vêtements légers, un K-way pour la pluie, lunettes de soleil et casquette sont vite jetés dans une valise. Juste l’indispensable car il n’est pas nécessaire de faire des effets de mode dans un pays où seule une chemise tombante portée sur un pantalon de toile constitue le standard de la tenue traditionnelle…

Pékin ce n’est pas la porte à côté. Dix-huit heures de vol et quatre escales techniques ( Paris, Zagreb, Dubaï, Calcutta ) sont nécessaires pour y arriver. Cela constitue, déjà en soi, un périple pour un Globe-Trotter même expérimenté…

La première impression de Pékin, quand on sort de l’aéroport – très vaste, assez triste, relativement peu animée, mais d’une propreté scrupuleuse -, est celle de l’abondance et de la beauté de la végétation. La route qui conduit à la capitale est bordée de beaux arbres bien entretenus. Les abords de la ville, quand on pénètre en zone urbaine, sont sans attrait architectural : immenses bâtisses de brique du style usine. En ville, quelques voitures, officielles ou diplomatiques, se fraient difficilement un passage au milieu d’une nuée de bicyclettes. C’est la fin de la journée, notre guide nous installe au « Qianmen Hôtel**** » où nous prenons notre premier repas baguettes…

Très tôt le matin nous nous envolons à bord d’un petit avion pour la ville de Xi’an dans la province du Shensi. A notre arrivée sur l’aérodrome, nous sommes accueillis par de charmantes hôtesses en habits traditionnels qui nous offrent galettes et petits souvenirs. Il faut dire que nous sommes les tout premiers européens à visiter la Chine profonde. Notre guide local nous installe au « Xiantangchenghotel*** » pour deux nuits…

Xi’an est l’une des plus illustres villes de Chine, car elle joua un rôle dans l’histoire chinoise pendant plus de 3 000 ans et servit de capitale à plus de onze dynasties. Elle était aussi la dernière étape de la Route de la Soie. La vieille ville, telle que l’époque Qing nous l’a laissée, se présente sous une forme rectangulaire. Elle est divisée en quatre par les avenues Xi da Jie et Guang Ji qui se croisent au centre de la ville et commencent chacune à l’une des portes de l’enceinte…

Au carrefour de ces avenues se trouve la Tour de la Cloche qui, haute d’un peu moins de 30 mètres, se compose de deux parties, un soubassement massif de forme quadrangulaire percé sur chaque face par un portail voûté et une superstructure formée de trois étages coiffés d’une toiture recourbée. Toujours curieux, nous accédons à la partie supérieure par un escalier partant du côté nord du monument construit à l’époque Tang. La vue sur la ville est magnifique…

types architecturaux différent…

Nous continuons à découvrir la ville avec les remparts, le musée provincial avec son extraordinaire « forêt des Stèles », les deux pagodes des dynasties Tang : la Dayan (Grande Oie Sauvage), la Xiaoyan (Petite Oie Sauvage), le temple des dieux protecteurs et le musée d’Histoire installé dans l’ancien Temple de Confucius…

C’est aussi une belle promenade à travers une campagne fertile en blé, riz et soja. La route traverse le bassin rouge, puis une région de collines avec des cultures de riz en terrasses. Composée essentiellement de paysans, la Chine s’active sans cesse. Sur tous les chemins on croise des groupes de porteurs qui transportent dans des paniers à dos ou à bascule des fruits, des légumes et surtout du riz…

Nous arrivons enfin en début de soirée à Nankin pour loger dans un magnifique hôtel, le « Jinling », ancien palais du gouverneur. La façade imposante et décorée de céramique rouges et vertes. Elle présente un sommet de l’architecture chinoise. L’intérieur est encore plus raffiné. Tout le mobilier est d’époque Ming. Laques et faïences, d’une sublime beauté, habillent toutes les pièces. On baigne dans l’art de vivre de l’ancienne société chinoise. Avant le dîner, nous profitons de faire quelques exercices de Taï shi sur la place centrale…

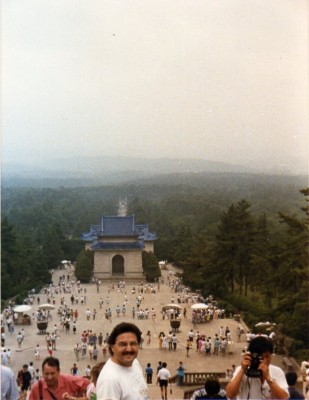

L’après-midi est consacré à la visite du mausolée de Sun Yat sen, le fondateur de la République chinoise en 1912. Il se situe sur le versant méridional de la montagne de pourpre. On arrive devant un pavillon couvert de tuiles bleues qui contient une stèle monumentale en granit. De là, un escalier en paliers mène au mausolée proprement dit. Au centre a été placée une statue en marbre du grand homme politique, sculptée par un français (Landowski)…

On commence la visite au centre de la ville de Dazu, par la paroi des neuf dragons, construite au début de la dynastie Ming (14ième siècle). Puis on se rend ensuite dans la partie orientale de la cité pour visiter : le monastère d’en haut et d’en bas, tous deux fondés sous les Liao et reconstruit autour de 1140 par leurs successeurs les Jim ; le monastère du sud, fondé par les Tang et reconstruit au 12ième siècle. L’ensemble des bâtiments qui le composent nous donne un aperçu de ce que pouvait être autrefois un grand monastère bouddhique…

Sur une cinquantaine de kilomètres le bateau semble s’enfoncer entre deux murailles de rochers. La gorge de Qutang « la gorge du soufflet », longue de 8 kilomètres, elle fut le théâtre d’importants épisodes de l’histoire de la Chine et inspira des poètes et des peintres célèbres…

La croisière se termine à l’écluse de Nankin. Nous avons Juste le temps de débarquer que notre guide local nous conduit à l’aérogare militaire. Là, il faut jouer des coudes avec un groupe d’italiens qui veulent prendre l’avion avant nous. Nous sortons vainqueur de la joute, en faisant comprendre aux autorités que c’est bien notre tour. Une fois sur le tarmac, nous réalisons que nous pourrions faire partir les italiens en premier, histoire de tester l’appareil ! En effet un vieux « coucou » à hélice, du début du siècle, est posé sur la piste. L’intérieur est sommaire, les fauteuils sont fixés à même le plancher et la carlingue montre ses poutrelles d’acier. Il faut une très grande distance à l’avion poussif pour qu’il puisse décoller en bout de piste…

Nous atterrissons quelques heures plus tard à Canton où le rituel de réception se renouvelle. Nous réalisons qu’ils sont tellement contents de nous voir arriver sains et saufs, qu’ils nous offrent cadeaux et gâteaux. Notre guide local nous installe au « Swan Cindic Hôtel » où sont logés la plupart des visiteurs. Puis nous partons à pied, découvrir le centre ville, par l’Avenue de la Libération. Les premiers contacts avec les Européens remontent aux explorateurs portugais, qui s'installèrent de façon permanente dans le delta de la Rivière des Perles dès le XVIe siècle. La colonisation de Macao date de cette époque. Après le déclin portugais, d'autres nations européennes tentèrent de s'implanter dans la région afin de commercer avec la Chine. Les Britanniques d'abord puis les Français au XIXe siècle s'établirent à Canton. Guangzhou fut l'un des cinq ports ouverts par le traité (inégal) de Nankin, signé en 1842. Celui-ci marquait la fin de la Première guerre de l'opium.

Cette fois l’avion est un bimoteur plus récent, probablement des années 50. A l’atterrissage, toujours le même rituel, nous ne savons plus quoi faire des breloques que l’on nous offre. Le guide local nous prend en charge et nous installe dans le seul hôtel pour visiteurs de la ville : le « Suzhou hôtel »…

L’après-midi nous partons pour la visite de la colline du tigre située à un peu plus de trois kilomètres au nord-est de la ville. La tradition veut que le roi Wu he lü (6ième s. av. J.-C.) ait été enseveli au sommet de la colline et que sa tombe fut gardée par un tigre. On y accède par un sentier en pente et en franchissant un pont enjambant une crevasse. Au sommet de la montagne, après avoir gravi un nombre incalculable de marches, la vue est splendide. Épuisés, nous retournons nous reposer à l’institut de recherche de la broderie où nous assistons à un défilé de mode…

L’authenticité de ce quotidien quasi intemporel est si émouvante qu’elle ferait presque oublier qu’il reste une merveille à découvrir ! La Grande Muraille, le « Dragon de 10 000 lis » (1 lis = 1,5 Km), qui du nord de Pékin jusqu’à la Mongolie, devait prévenir la Chine des invasions barbares. Défense inutile qui donne pourtant la mesure du pays, si puissant, mais à l’équilibre si délicat…

Comme les empereurs, nous prenons un peu de repos au palais d’été (Yi he yuan) situé à 6 kilomètres de la porte Xi zhi men. L’ensemble des palais et des jardins couvre une superficie de près de 2,7 Km². La partie septentrionale de ce domaine est occupée par la montagne Wan shou shan, à son pied s’étend le lac Kun ming qui couvre la plus grande partie de l’ensemble de la résidence d’été, entourée d’un mur d’enceinte…

L’entrée principale est précédée par un grand Pai lou (portail d’honneur) en bois. On pénètre dans le palais oriental en contournant un écran protecteur placé juste derrière l’entrée. Parmi les innombrables pavillons qui forment l’ensemble du palais, on visite principalement le pavillon de la bienveillance et de la longévité, le pavillon de la vertu et de l’harmonie, on parvient ensuite au pavillon des vagues de jades et au palais de la longévité dans la félicité, tout un programme !…

L’avion part avec deux heures de retard. Mais quelle importance ! Il nous reste dix huit heures de vol pour rentrer en France…

Andrée et Armand

REFLEXIONS SUR LA FEMME DANS LA SOCIETE MUSULMANE

Lors de mes voyages en Afrique et dans le Moyen Orient, je les ai remarquées, dans les souks, silhouettes entièrement enveloppées de noir, n'hésitant pas à soulever un pan de leur voile pour vérifier la couleur d'un tissu, elles qui sont supposées être effacées et timides. Elles que l'on dit muselées par leur mari, je les ai écoutées ordonner au vendeur, d'un ton autoritaire de déballer d'innombrables coupons, et marchander âprement les prix d'une voix sure. J'en ai vu d'autres, plus jeunes, conduire leur voiture avec la plus grande aisance malgré le masque, et disparaître derrière les hauts murs de leur maison. J’ai donc décidé d'en savoir plus sur ces femmes que j'imagine confusément sans personnalité, car sous la coupe de leur mari, de leur père ou de leurs frères. Pour essayer de comprendre une réalité que je pressent malgré tout bien différente et plus subtile, jais fait table rase de tous mes a priori concernant les femmes dans l'islam pour rester le plus objectif possible. Chaque société possède en effet ses propres valeurs, qui dépendent de son passé, de son histoire, de sa structure sociale et de sa religion.

«Dévoiler» la femme musulmane, faire tomber cette barrière qui sépare les hommes des femmes, n'est pas une démarche aisée. Traiter cette question qui constitue, même à l'heure actuelle, un point chaud dans le monde musulman, n'a pas été sans difficulté pour moi. Aucun des deux espaces n'est suffisamment neutre pour permettre d'aborder une telle réflexion, avec suffisamment de sérénité. Et c'est dans cette distance extérieure que le dévoilement de la femme musulmane s'impose comme un phénomène dont le mouvement est en relation avec les grandes ruptures d'équilibre social. Chaque fois qu'il y a une rupture dans la continuité de l'histoire telle que la colonisation ou la décolonisation, le renversement d'un Etat, la révolution islamique, il y a un retentissement au niveau de la femme.

Au Maghreb, toutes les principautés qui apparaissent au cours des dominations vandale et byzantine et au début de la conquête arabe sont gouvernées par des hommes ; deux figures féminines détentrices du pouvoir font cependant exception, et toutes deux ne sont connues que sous leur sobriquet, Tim Hinan dans le Hoggar et la Kahina dans l'Aurès. L'histoire du Maghreb nous fait connaître des personnages féminins dotés de pouvoir spéciaux ou exerçant une influence telle sur les souverains nominaux, que ces femmes semblent détenir l'autorité.

Un manuscrit découvert à In Salah en 1969, signale le passage de Tim Hinan, fille de Saïd Malek (c'est-à-dire de Monseigneur le roi) en 1020 de l'hégire, soit en 1642 de l'ère chrétienne. La légende touarègue dit encore que la princesse, qu'on devait appeler Tim Hinan, était musulmane, d'origine braber et qu'elle était venue du Tafilalet, la région sud-ouest du Maroc actuel, pour atteindre, à Silet, le pays ahaggar en compagnie de sa servante Takamat. Elles s'établirent à Abalessa, où Tim Hinan, après avoir fait reconnaître sa souveraineté sur les Isabaten mécréants, eut une fille, Kella, de qui les Kel Réla tirent leurs origines tandis que Takamat donnait naissance à deux filles dont descendent les tribus vassales des Dag Rali et des Aït Loaïen. Curieusement cette légende de fondation ne mentionne que des femmes et des filles alors que les hommes sont totalement absents. Nous sommes confrontés à un récit qui établit le régime matrilinéaire par lequel les hommes héritent de leur mère du droit au commandement. A l'époque du mariage de Kella avec l'aménôkal Sidi, les Kel Rèla, clan auquel appartenait Kella, s'approprièrent la tradition de Tim Hinan. De cette princesse berbère enterrée au 4ième ou au 6ième siècle et dont on ne savait rien sinon qu'elle avait été riche et puissante, ils firent, pour des raisons évidentes de prestige, une musulmane, fille de roi, venu du lointain Tafilalet, berceau de la dynastie chérifienne qui règne sur le Maroc, et la placèrent à la tête de leur généalogie. Quoi qu'il en soit, ces observations anthropologiques font que Tim Hinam la princesse, mère du pouvoir, eut suffisamment d'autorité et de richesses pour que son souvenir, dans le monde mouvant des nomades touaregs, ait pu franchir allègrement la barrière des siècles sans histoire.

Dans les chroniques de la conquête musulmane, En Noweiri décrit l'autre personnage féminin qui occupa la scène quelques décennies plus tard alors que s'affirmait définitivement la prépondérance des armes arabes, c'est la reine berbère à la chevelure déployée comme les ailes de l'aigle, au regard visionnaire, s'affairant avant les combats, poursuivant jusqu'à l'extrême limite, c'est-à-dire la mort, une lutte inexpiable que, cependant, elle sait perdue. Plus qu'à ses qualités guerrières, c'est à ses dons de voyance que fut sensible la tradition qui la désigna toujours par son surnom arabe : la kahina, la devineresse. Il s'agit d'une femme qui exerça directement le commandement. Or son commandement ne dispose d'aucune base juridique ; son autorité ne s'appuie ni sur sa généalogie ni sur un prétendu matriarcat berbère dont aucun cas précis n'a jamais pu être présenté. C'est donc uniquement à son ascendant personnel, à sa clairvoyance prophétique, à son magnétisme que la Kahina a dû d'exercer le pouvoir sur les Jerawa et une bonne partie des Berbères. On peut même avancer que ce sont les qualités intrinsèques de sa personne qui ont nourri sa légende. Quand elle rentre dans l'histoire, elle n'est plus une toute jeune femme, elle détient le pouvoir depuis un bon nombre d'années. Elle se présente, en effet, comme une régente abusive ; ayant exercé le pouvoir au nom de ces deux fils en bas âge, elle le conservera lorsqu'ils deviendront adultes.

Peu de femmes eurent dans l'histoire du Maghreb médiéval un rôle aussi important que Zeïneb, l'épouse des deux premiers princes almoravides. Elle contribua grandement à la constitution de l'Etat almoravide qui devait s'étendre du Sénégal à l'Ebre et de l'Atlantique au-delà d'Alger. Zeïneb est l'une de ces figures révélatrices du rôle politique qu'arrive parfois à jouer la femme musulmane alors que l'imagination occidentale, plus que la réflexion, ne voit en elle qu'un être insignifiant, soumis, en perpétuelle minorité puisque dépendant toujours d'un homme, qu'il soit son père ou son époux. L'histoire de Zeïneb se confond précisément avec cette montée en puissance des Almoravides. Comme leur nom l'indique, Al morabitoun sont des hommes du ribat, c'est-à-dire du couvent, à la fois religieux et militaires, couvent-forteresse car la propagation de l'Islam ne connaît pas de différence entre l'expansion de la foi et celle des armes brandies pour la Guerre sainte. Comment la belle Zeïneb, dont Ibn Khaldoum vante à plusieurs reprises l'intelligence et l'habileté politique, sut-elle sinon imposer sa volonté, du moins devenir la conseillère écoutée du rude Abou Bekr. On ne peut que constater le fait sans réussir à l'expliquer. Le Saharien fut-il ébloui par sa beauté alliée à une intelligence pénétrante ou bien le chef almoravide dont l'ambition croissait avec le succès de ses armes fut-il heureux de trouver en Zeïneb le contrepoids culturel des préceptes tyranniques imposés par Ibn Yacine ?

Dans les différentes versions de la Geste des Beni Hilal apparaît une figure emblématique : Djazya la fille du bédouin. Qui est cette femme dont l'intelligence et la finesse politique égalent la beauté ? Les différentes versions s'accordent au moins sur un point : Djazya est sœur de Hassan ibn Sarhane, cheikh, on dit même sultan, des Beni Hilal. Suivant les versions, la vie de la belle Djazya se complique ou se simplifie tragiquement, au gré des conteurs. Dans la version de Bou Thadi, elle fut mariée à un chérif, Ibn Hachem, qui la perd dans une partie d'échecs truqués, puis s'enfuit au Maroc et devient l'épouse d'un «roi juif». Dans la version d'Ibn Khaldoun, elle reste fidèle à Ibn Hachem, à la mort de celui-ci elle épouse en Ifriqiya Madi ibn Mocrb, un chef de la tribu de Dored. Dans d'autres versions, un autre homme apparaît, il s'agit cette fois d'un berbère, Zénati Khelifa ou plus simplement El Zénati, le Zénète. Cette vaillante épouseuse se trouve, dans un autre récit, mariée cette fois au sultan de Tripoli. La famine qui sévissait en Orient aurait poussé les nomades arabes à gagner les terres plus riches du Maghreb. Après avoir cédé au souverain local la belle Djazya, les Beni Hilal tentaient de la reprendre par la ruse ou la violence et entraient en lutte avec l'autorité en place. Mais dans l'épopée hilalienne, le rôle tenu par la femme et la considération dont elle jouit sont exemplaires : c'est la femme la maîtresse de tente qui est l'âme de la cellule, conseillère aux jours difficiles, discutant les décisions prises en son absence ou attisant le courage des guerriers, la femme hilalienne s'exprime avec une grande liberté. La geste hilalienne est une épopée et, c'est pourquoi, dans l'imaginaire maghrébin, longtemps encore, Djazya, la belle aux longs cheveux, chevauchera de mythiques cavales à la recherche de nouveaux printemps.

Poursuivant ainsi ma recherche dans les innombrables couloirs des bibliothèques Aixoises et Marseillaises, j'ai encore retrouvé les récits de quelques femmes atypiques. Celle de Fatima princesse hafside et reine mérinide (1325-1340), Yasmina la fille du pacha Jouder (fin du 16ième siècle), Zidana première épouse de Moulay-Ismaïl (1672-1727), Leïla Bent Mourad Raïs (Alger, fin du 18ième siècle), et plus récemment Dassine dame de l'Ahaggar (vers 1885-1938), Fadhma Aïth Mansour Amrouche une femme Kabyle (1882-1967).

Histoire au féminin, histoire de femmes qui, dans ce Maghreb qu'on dit misogyne, ont joué au fil des siècles un rôle non négligeable. Humbles paysannes ou héroïnes, personnages de légende ou personnes bien réelles, elles ont à tour de rôle, attiré mon attention, retenu mon esprit puis, ombres de l'histoire, elles sont retournées dans leur siècle, en me laissant, chacune, un goût d'inachevé.

En fait, ces interventions de femmes si elles m'apparaissaient étonnantes au début de ma recherche, elles le sont beaucoup moins maintenant, surtout si l'on s'attarde un instant sur le statut de la femme selon le Coran.

On ne peut parler de la femme musulmane sans évoquer Allah car c'est de Lui qu'elle tient le pouvoir magique de la séduction et, dans les aléas de la vie, Il reste son unique recours. La femme née dans la communauté, ou la rejoignant, est dépositaire des valeurs islamiques ; Mais la lecture et l'interprétation coranique (sauf exception) lui échappent. En Algérie comme au Maghreb en général, sa présence à la mosquée est rare, ou le fait de femmes âgées. La religion qui lui parvient est formelle, enseignée par mimétisme, dans le respect des valeurs familiales. Le patriarcat réduit la femme à un besoin de tutelle permanente ; l'Islam, idée pure, la marginalise à cause des souillures de son corps. Dans cette situation, l'aspiration de la femme à une spiritualité personnelle ne peut s'exprimer que lorsque son corps n'est pas une entrave à la perception de son être.

Sans vouloir traiter ici en détail le statut de la femme dans l'islam, il faut rappeler un fait aujourd'hui reconnu : à l'époque de sa révélation, le Coran a incontestablement apporté une amélioration significative à la condition féminine par rapport aux coutumes antérieures, notamment en matière de mariage, de divorce, d'héritage, etc. Certes, il n'interdit pas la polygamie ou la répudiation, mais il les réglemente strictement. En aucun cas il ne considère la femme comme un être de seconde zone, quoi que puissent croire certains esprits mal informés. Cela dit, le Coran, apparu voici quinze siècles dans un contexte géographique, culturel et social précis, ne peut bien sûr être porteur d'une sorte de théologie de libération de la femme au sens où l'entend l'Occident contemporain. Toutefois, comme pour toute religion, beaucoup dépend de la manière dont est vécu le dogme, de l'interprétation que l'on en fait. L'Indonésie par exemple, le plus grand pays musulman du monde, ne connaît en matière de statut de la femme aucune des restrictions qui sont en vigueur en Iran et surtout en Arabie Saoudite.

Cependant comment les hommes religieux, ou tout simplement comment l'homme musulman interprète-t-il le dogme ? Pour tenter de le découvrir, j'ai donc poursuivi ma recherche, et au hasard de mes lectures, parcourant les feuilles jaunies de quelques ouvrages, trois nouvelles histoires m'ont de nouveau interpellé sur la condition des femmes musulmanes.

Soraya accusée d'adultère et victime des lois islamiques qui prescrivent la lapidation chaque fois qu'un mari se sent trompé ou bafoué. Freidoune Sahebjam raconte les derniers moments de la vie de cette femme lapidée, depuis le verdict rendu par les hommes du village jusqu'à sa mort sous les pierres jetées par ses proches. L'histoire se déroule en 1987, dans le sud-est de l'Iran, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Kerman, le village de Koupayeh. Là, il a reconstitué, heure par heure, cette sinistre exécution dont sont victimes, chaque année, des centaines de femmes. Mais ce qui choque dans ce récit dont l'histoire sordide pourrait être banale dans ce pays, c'est le cynisme de l'homme religieux face à la soumission acceptée de la femme musulmane.

En 1993, les Français découvraient, avec Sultana, l'histoire vraie de cette princesse saoudienne qui, au nom de la souffrance de ses sœurs, rompait le silence. Au risque de sa vie. Jean P. Sasson, journaliste et écrivain qui a longtemps vécu en Arabie Saoudite donne la parole à Sultana.

Dans ce récit, le poids des religieux dans la tradition musulmane semble recouvrir d'une chape de plomb toutes tentatives d'ouverture. Pourtant, ce n'est pas la révolution qu'elle réclame. C'est le droit. Le simple droit, pour toutes les femmes de son pays, qu'elles soient riches ou pauvres, princesses ou servantes. Ces femmes qui ne possèdent sur terre, disent les Saoudiens, que leur "voile et leur tombe". Un voile noir, une tombe sans inscriptions dans le désert. Une naissance anonyme, aucun passeport individuel, et à la moindre "faute" l'enfermement à vie, la lapidation, ou la mort.

Un fantôme noir se tient devant moi. Une silhouette entièrement sombre, sans un centimètre de peau visible. C'est ainsi que Christine Sournia, journaliste, découvre Alia, en l'accueillant sur le seuil de sa maison pour la première fois en 1995. Par ses origines, Alia est une princesse afghane exilée, issue de l'une de ces tribus turbulentes et brutales dont surgissaient autrefois les despotes aux règnes vite interrompus dans le sang. Devant ces obstacles, Alia ne peut que rester isolée. Ses relations à l'extérieur de son milieu familial sont forcément limitées. Qu'est-ce qui a pu l'inciter à accepter cette situation qui la met inévitablement à l'écart de toute vie sociale ? L'auteur nous apporte la réponse, elle est simple, elle tient en deux mots : son mari et sa religion, qui se confondent en une double exigence, une application rigoureuse des principes de l'islam et une attitude exemplaire en tant qu'épouse et mère. L'éducation reçue par Alia dans ce domaine était tout à fait conforme à ses principes et n'a suscité en elle de cas de conscience pour accepter son mariage et son installation à Abu Dhabi. Ce sont les principes de l'islam, ceux-là même qui lui ont été inculqués depuis son enfance, qui constituent pour Alia autant de règles de vie. Cette attitude implique bien évidemment un respect total pour son mari et une acceptation inconditionnelle de ses convictions religieuses, aussi strictes soient-elles. Elle qui n'était pas voilée dans son pays natal a consenti à se couvrir entièrement avant de sortir dans la rue et à éviter de parler à un homme, ne fût-ce qu'au téléphone, à moins que cela ne soit vraiment nécessaire.

Apparemment, elle a accepté cette vie soumise à une religion qui a tout réglé pour elle, les heures de prières, la façon de s'habiller, les occasions de sortir. Au nom de l'islam, elle a épousé son beau-frère, musulman fervent, qui lui a imposé son interprétation stricte du Coran. En venant s'installer à Abu Dhabi, elle s'est éloignée de sa famille et a renoncé à ses études. Elle a réduit à néant toute chance de pouvoir exercer une activité qui lui aurait permis de se responsabiliser, de s'assumer, de s'épanouir vraiment. Toutes ces interrogations, tous ces doutes rendent attachante la personnalité d'Alia. Ils la rendent pathétique aussi, dans son souci de vouloir à tout prix donner l'apparence d'une femme heureuse, à l'aise dans un rôle qu'elle a accepté totalement, mais dont elle a parfois du mal à assumer le personnage. Au fond, cette jeune femme ne souhaite-t-elle pas ouvrir un peu les fenêtres de sa vie, comme elle voudrait le faire de celles de sa villa ?

Si les premiers portraits de femmes issues du Maghreb historique me laissent chacun un goût d'inachevé, car ils ouvrent de nouvelles interrogations. Soraya, Sultana et Alia (dont les histoires pourraient se dérouler dans le Maghreb) nous font comprendre que le chemin à parcourir est long sur la route de la tolérance. Alors que les femmes des premières histoires sont considérées comme des "alliées", dans les suivantes elles s'enferment ou choisissent de s'enfermer. Ce constat laisse supposer que le lien entre les premières histoires et les secondes soit tout simplement une question de statut social. Plus le statut social de l'homme est élevé, moins la condition de la femme est contraignante. Alors bien que le Coran ait apporté une amélioration significative à la condition féminine, son interprétation par les religieux, et son application par les hommes seraient aménagées selon le rang social ? On est loin de ce que l'on pourrait appeler un ancrage social pour les femmes !

Il suffit d'observer un simple fait d'habillement comme le voile qui signe chez la femme son appartenance au monde musulman, pour en comprendre ses incohérences.

L'élément féminin dans les sociétés musulmanes, par son caractère caché, occulte, voilée, apparaît en filigrane (son honneur et sa dignité sont largement tributaires du comportement de ces femmes "sa femme, ses filles, ses sœurs, ses cousines). En effet, malgré les options modernistes des gouvernants, leur silence ou leur malaise dans le traitement de toute question concernant la femme signifie la complexité du problème et la multiplicité de ses incidences.

Noria Allami observe que la femme semble détenir ou être garante de l'honneur de la nation, de la société ou tout simplement de la famille. Dès lors, son immobilisation ou son voilement devient une nécessité. Car dès qu'elle bouge, elle menace les valeurs ancestrales qui constituent le groupe. Pour comprendre le voilement, il va donc falloir "dénuder les fondations de la société". Il est présent dans la structure même de cette société endogame et tribale.

Etymologiquement, le hidjab, en algérien, signifie le voile, autrement dit protection. Or, les protecteurs de la femme sont en premier lieu sa parenté mâle. Le premier voile de la femme est présent dans ce tissu serré constitué par le père, les oncles, les frères et les cousins. Il est présent dans ce lien mystique qui les unit les uns aux autres. Ils ont le même ancêtre, le même sang coule dans leurs veines, et ils luttent contre le même ennemi. Le voile est encore présent dans cette volonté antique de "vivre entre soi", sous la même tente, plus tard, sous le même toit, dans le même village et surtout : "garder les filles de la famille pour les garçons de la famille" : et ainsi, la boucle est bouclée et l'honneur est sauf. Il s'agit bien sûr de l'honneur des hommes qui serait atteint si l'on touche à la femme de leur groupe.

Lorsque la femme algérienne se dévoile durant la guerre d'indépendance et participe au mouvement de libération, Noria Allami constate que plusieurs observateurs étrangers proclament son évolution fulgurante et considèrent le fait comme un acquis fondamental, un point de non-retour. Les mêmes personnes qui viennent retrouver l'Algérie libre sont surprises par ses efforts considérables sur le plan du développement national et ses résultats incontestables ; mais ils sont encore plus surpris par ce frein souterrain, insidieux qui se présente sous la forme des femmes encore voilées, dont le nombre s'est accrû dans certaines régions et dont le voile s'est fait plus austère sur certaines femmes.

A ce sujet Rachida Titah fait des observations analogues. Elle constate un phénomène assez curieux qui sera perçu comme un signe de liberté conquise sur l'étranger, tout en étant un signe de libération du poids des traditions. En effet un des premiers actes libres dans l'Algérie indépendante fut le dévoilement des femmes. Le port du Haïk avait en somme vu glisser sa signification du domaine religieux au domaine politique. Alors qu'il préexistait à la colonisation, alors qu'il était signe d'appartenance à la communauté musulmane, il était devenu aussi, surtout, signe d'appartenance géopolitique, signe de résistance à la déculturation, à l'assimilation à la civilisation colonisatrice. Pour marquer la décolonisation, l'abandon du voile féminin va être un fait marquant dans l'histoire de l'Algérie libre, alors que les Algériens et Algériennes n'avaient jamais cédé aux tentatives de dévoilement des femmes, maintes fois renouvelées par l'ancienne puissance coloniale.

Paradoxalement, le premier geste de libération de la colonisation des femmes sera leur «dévoilement». En fait, plus que de dévoilement, il s'agit plutôt de non-imposition du voile. Démarche révolutionnaire, certes, dans la projection des idées révolutionnaires qui ont guidé la lutte pour l'indépendance nationale puis les projets de modernisation de la société. A ce moment-là, précise Rachida Titah, un autre phénomène assez intéressant se révèle. Si, partout sur le sol national, sauf de rares exceptions, le port du haïk n'est plus imposé aux jeunes filles, si les jeunes femmes rangent leur voile presque majoritairement et surtout dans la capitale, les femmes d'un certain âge restent voilées. Comme s'il était tacitement admis que ces femmes-là n'étaient pas concernées par la modernisation, comme s'il était trop tard pour elles de participer à un renouvellement de la société. Pourtant, ces femmes avaient peu ou prou aidé à la libération de leur pays. Leur sort est donc réglé, elles porteront le voile jusqu'à leur mort, et seules échappent à ce destin les femmes d'Alger, du moins une grande partie des habitantes de la capitale.

A partir de ce fait marquant dans la vie féminine algérienne qu'est l'abandon du voile, on pourrait déduire que la société nouvellement libérée a décidé une refonte d'elle-même. L'on s'attend donc à ce que le rôle de la femme au sein de cette société soit modifié, orienté vers la modernité. De fait, l'instruction devient obligatoire pour tous les enfants sans discrimination, et les filles vont entamer de longues études à tous les niveaux de scolarisation. De même, les jeunes filles et jeunes femmes pourront occuper des postes de travail jusque-là réservés aux hommes, et on les verra exercer notamment dans l'enseignement, l'administration, les services de santé. Aucune d'elles ne songerait à s'envelopper d'un voile pour se rendre à son lieu de travail, ni à fortiori l'y garder. Cependant, d'autres femmes, voilées celles-là, travaillent également, mais elles occupent des postes subalternes, soit dans les services de nettoyage des diverses institutions administratives, soit comme ouvrières non qualifiées dans les unités industrielles… Alors se produit, conclut Rachida Titah, un nouveau glissement de la signification du haïk ; celui-ci prend une connotation sociale, et il semble qu'une sombre fatalité lie le port du voile à une condition féminine inférieure, socialement dévalorisante. L'on voit donc émerger dans l'Algérie indépendante, selon, semble-t-il, un consensus tacite, deux catégories de femmes : Les non-voilées, donnant une image féminine moderne, dynamique, en tenue occidentale, et les voilées qui sont soit marginalisées du fait de leur âge, soit infériorisées du fait de leur condition sociale.

C'est encore cette contrariété chronique, nous dirait G. Tillion ; "Le vieux réflexe bédouin est toujours à l'œuvre. Nous sommes toujours dans la république des cousins, mais alors pour quand la république des citoyennes ?"

Si dans ce mouvement d'affirmation de l'identité musulmane par des signes concrets évidents, la pression masculine est certaine, il ne faut pas pour autant négliger la démarche féminine. Elle est partie du même constat pour parvenir au même jugement. Le monde «moderniste» dont on avait attendu un «mieux-être» s'est révélé source d'illusions et de déceptions. Il a présenté l'inégalité comme inéluctable et a conduit à la désespérance. Aussi la réaction est-elle de rechercher ce «mieux-être» ou plutôt un «être mieux» dans une approche religieuse salvatrice. Par-là, on assure à la fois son salut moral ici-bas et son salut éternel dans l'au-delà. Le choix, pour beaucoup de femmes, est dans ces conditions tout tracé.

De nombreuses femmes sont persuadées que le port du hidjab, sorte de tunique ample au long manteau, accompagné du litham, foulard couvrant la tête tout en enserrant le visage, permet de concilier deux impératifs. L'un, religieux, leur commande de se couvrir le corps, de le cacher aux regards masculins, selon la théorie du mouvement «islamiste» se réclamant d'une stricte orthodoxie. L'autre, d'ordre pratique, est commandé par les contingences du monde contemporain puisque les mouvements des bras et des mains sont libres. Alors que l'ancien haïk entravait les mouvements et supposait qu'à l'extérieur de la maison, les mains féminines n'avaient rien d'autre à faire qu'à tenir le voile bien serré autour de la tête et sous les bras. Effectivement, le hidjab permettant, du moins pour le moment, la présence de la femme dans l'espace public, dans le monde du travail, où elle côtoie l'homme, peut être considéré comme plus libérateur, moins contraignant que le haïk ; on y perdra toutefois une spécificité locale ancestrale, dont certains garderont longtemps la nostalgie.

Le conditionnement d'origine masculine, renforcé par l'auto-conditionnement féminin, trouve donc son aboutissement concret dans le port d'une tenue spécifique. Mais le conditionnement peut aboutir encore plus loin. Au fil du temps, on voit le Hidjab de plus en plus remplacé par le jelbab, sorte de voile épais et noir, couvrant entièrement la femme, y compris le visage et les mains gantées de noir, signifiant par-là sa soustraction au monde. Cette nouvelle spécificité peut résulter d'une volonté masculine, elle peut être également l'aboutissement d'une démarche féminine. Dans cette forme de manifestation du «moi» face au regard de l'autre, la femme se prive volontairement et de la parole et du regard, dans un monde qui ne la concerne plus. Pour exceptionnel, ce modèle n'en projette pas moins une image féminine représentative d'un système, dont les contours ne sont pas encore bien définis pour tout le monde.

Quelques fois atypique dans sa prise de pouvoir, bien souvent voilée, rarement dévoilée, la femme musulmane reste l'enjeu d'une stratégie au sens politique du terme. N'est-elle pas l'otage d'un pouvoir patriarcal issu d'une tribu héritière d'un droit coutumier. Les ouvertures qu'elle pratique dans sa recherche de liberté, ne sont que le fait du rang social de l'homme (le mari, le père, le frère). Dans ce cadre-là, l'acceptation du nouveau rôle de la femme, qui de génitrice et consommatrice doit devenir travailleuse productrice et citoyenne, est une nécessité que la société musulmane ne peut plus fuir.

Je pense que le voilement comme le dévoilement sont profondément inscrits dans la structure de cette société. L'apparition de l'un ou de l'autre phénomène doit toujours être interprétée en fonction du contexte historique. Ainsi pour la fille, lorsque le voile apparaît dans sa vie, il n'est que l'aboutissement d'un long processus de nivellement et d'effacement de sa propre personnalité.

Mais, sujet tabou, problème refoulé qui hante la société musulmane dans ses cauchemars quotidiens, conflits dont les manifestations névrotiques rendent intolérable la vie, le statut et le rôle de la femme restent aujourd'hui encore à définir. Et pourtant la situation de la femme est devenue tellement insoutenable qu'elle pose le problème du droit à la simple considération que peut exiger n'importe quel être humain ! Révélateur des ambiguïtés et des compromis sociaux, le refus de poser franchement, courageusement, le problème des femmes en terre musulmane, désigne à lui seul le refus d'opter définitivement pour un type précis de société. Parce que la femme est considérée comme la gardienne du foyer, donc de la tradition, l'importance secondaire qu'on accorde aux problèmes dits féminins, alors qu'ils réfèrent au fonctionnement de toute une société, nous montre que projet politico-religieux et fantasmes sociaux sont très largement imbriqués.

Dans ce cadre-là, l'acceptation du nouveau rôle de la femme, qui de génitrice et consommatrice doit devenir travailleuse productrice et citoyenne aussi, est une nécessité que la société musulmane ne peut plus fuir.

Aujourd'hui le Maghreb qui n'a pas encore eu le temps d'écrire la page de son histoire post-coloniale est fasciné par le modèle de développement du monde industrialisé. La femme en trompe-l'œil des sociétés ancestrales, essoufflée à paraître sans jamais parvenir à être, se perd dans le piège des conduites hystériques qui s'expriment : soit par un retour vers une religiosité, la faisant renouer, non sans risques, avec un passé périmé clos, soit par une révolte douloureuse faite de ruptures avec les autres et avec elle-même. Pourtant, l'Islam, religion de la foi dans la vie, de la tolérance, de l'équilibre et de la miséricorde, étend sa protection à tous ceux et celles qui l'ont reconnue et représente l'issue nouvelle à découvrir. Pour une femme aussi c'est par un lent chemin solitaire que se reconstruit sa propre image faisant accéder au dialogue avec l'autre et à la notion de responsabilité de sa propre vie devant Allah.

Les hommes lui ont imposés un parcours entre le voile et la tombe. Alors pouvons nous imaginer, un seul instant, que sur ce long chemin, elles puissent rencontrer au hasard de leurs épreuves la divine Isis. Face au miroir de la vie, qu’elles puissent rétablir leur propre image en se saisissant du voile d’Isis pour reconstruire ce qui est épart. Et si au bout de leur chemin une tombe doit les attendre, ne pourrait-elle pas être celle d’Hiram.

Il appartient donc aussi à la franc-maçonnerie de réfléchir sur ses aspect endémiques et favoriser la réflexion de ses femmes et surtout de ses hommes dans la recherche d’une nouvelle voie dans l’esprit des libertés, de l’égalité et de la fraternité qui nous animent tous.

"Allah en a décidé ainsi". Comme elles aiment à le dire : "Mektoub".

Taslima Nasreen : devenue gynécologue, elle découvre la grande détresse dans laquelle vivent les femmes de son pays (le Bangladesh). Elle décide d’en faire son combat et se lance dans l’écriture. Victime d’une « fatwa », elle vit en exil depuis 1994.

« Mon combat, c’est la défense des femmes plus que la dénonciation de l’islam. je dis simplement la vérité. Toutes les religions, christianisme compris, oppriment les femmes, les disent inférieures aux hommes. Mais la grande différence, c’est que l’Occident a instauré la laïcité, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, alors que dans la plupart des pays musulmans, la vie des femmes est régie par la Charia. Au nom de cette loi, elles doivent porter le voile, rester chez elles, elles peuvent être battues, lapidées à mort, leur mari a droit à la polygamie, le divorce leur est interdit… Au 21ième siècle, les musulmanes ne doivent plus être soumises à un loi archaïque instituée il y a des siècles. La laïcité doit s’imposer.

Elles doivent comprendre que tant qu’elles vivront sous le joug de la religion et du patriarcat, elles n’auront pas de liberté. Allah n’est pas leur allié. La religion est une affaire d’hommes, ils interprètent les textes dans leur intérêt. Je conseille aux femmes de lire le Coran avec honnêteté et clairvoyance : elles n’y trouveront ni justice ni égalité des sexes. Elles doivent cesser de suivre ces règles qui les oppriment, et commencer à se battre. A chacune de trouver la manière de le faire. Ce n’est pas facile car il faut vaincre la peur, l’isolement, mais je suis persuadée que les femmes seront les actrices de leur libération, pour elles-mêmes peut-être, pour les générations suivantes sûrement ».

Jakin

LE CHIFFRE CINQ

La Science des nombres remonte à la nuit des temps. Déjà dans la bible on peut y lire : « Tout a été crée avec poids, nombres et mesures ». Platon dira : « Que seul celui qui connaît la réalité des nombres parvient au plus haut degré de la connaissance humaine ». Dans toutes les civilisations – Grecque, Hindou, Taoïste, le nombre est avant tout « un principe spirituel, une entité métaphysique. Il tisse l’ordre cosmique, à partir des alternances du pair et de l’impair ». « Tout est arrangé d’après les nombres », dira Pythagore.

Alors dans ma régression la première image qui me vient à l’esprit c’est celle de mon maître d’école, ce vénérable instituteur, qui m’éveillait déjà au symbole des nombres. Voici ma main, elle a cinq doigts, en voici deux, en voici trois….

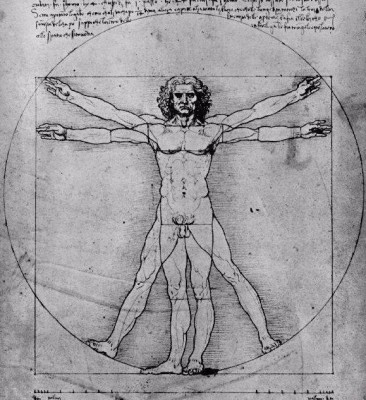

Quelques années plus tard, un autre instituteur, pendant les cours de science naturelle, nous apprendra que l’homme est un, qu’il a quatre membres, deux jambes, deux bras, les deux bras sont terminés par deux mains de cinq doigts, les jambes sont terminées par deux pieds de cinq doigts. Il a aussi une bouche, deux oreilles, deux yeux, deux narines qui font un nez. Il a aussi un cerveau avec deux hémisphères (certain dirons timidement pas toujours !). il a aussi un sexe composé de trois éléments, une verge et deux bourses. Et notre F pierre aurait sans doute rajouté en commentaire : « c’est dans la mesure de la rectitude que le compagnon doit s’employer à bien utiliser son levier ».

Dans cette énumération qui peut se poursuivre à l’infini, l’homme est un assemblage de nombre. Mais pas n’importe quel nombre : il s’agit essentiellement du chiffre un (l’unité) et deux (la dualité), qui par adition, soustraction ou multiplication nous donne de nouveaux chiffres, le trois (la trinité ), le quatre (la stabilité) et le cinq (la quintessence).

Nous ne pouvons donc pas ignorer, qu’avant et après le cinq, d’autres chiffres existent, et que nous ne devons pas les occulter. Lors du troisième voyage, le Compagnon, dans la pratiques des Sept Arts Libéraux, découvrira que la Mathématique – Science des Nombres – y prend toute sa place. Et son étude nous révèle quelques nombres fondamentaux :

- L’Unité représente le Grand Architecte de l’Univers – Tout est en Tout – l’unité est perfection disaient les Grecs.

- La Dualité est l’opposition des contraires : Bien/Mal, Beau/Laid, l’Un/l’Autre, Mâle/Femelle, Esprit/Matière.

- Trois, le symbole de l’éternité, de ce qui était et sera. C’est le nombre le plus parfait de tous. Il est « L’image sensible de la divinité » dira Eusèbe, s’inspirant de la symbolique Chrétienne du Père, du Fils et du Saint Esprit. Trois, est aussi le nombre sacré des bâtisseurs. Le triangle obtenu par sa combinaison, ne représente t-il pas la figure fondamentale de la Géométrie (Cinquième science). Il est le premier polygone fermé donc complet. « Il est impossible de bien combiner ensemble deux choses sans une troisième. Il faut entre elle un lien qui les rassemble – L’intelligence c’est trois » écrira Platon.

- S’il n’est pas considéré comme fondamental, n’oublions pas le nombre quatre, bien présent chez les Maçons. Quatre c’est d’abord les points cardinaux : L’Orient, l’Occident, le Midi, le Septentrion, où chacun trouve sa place dans notre Temple. Quatre c’est les voyages de l’initié : Terre, Air, Eau, Feu. Mais quatre représenté dans l’espace permet d’obtenir un Carré (lorsque ses points sont situés sur un même plan), ou un Tétraèdre (formé de quatre angles), premier volume apporté par les nombres. Et, cette idée de volume suggère alors la Matière. Philon en fera la remarque en écrivant du nombre quatre : « il est le premier à montrer la nature du solide ».

- Quant au nombre cinq, il était chez les Mages, la représentation du monde sensible ; Moïse rédigea sous son égide le Pentateuque ; Pythagore soumettait ses disciples à une préparation de cinq ans, avant de leur reconnaître le droit d’enseigner à leur tour, et enfin – pour ne pas nous étendre – ne donnons nous pas encore à ce qu’il y a de principal dans un problème, de plus pur dans une chose, le nom caractéristique de « quintessence », et qui, en la circonstance, s’appliquerait fort bien à la figuration de l’esprit humain dégagé des quatre éléments grossiers du monde physique, et les dominant par sa subtilité.

Le Compagnon a cinq ans, il est initié par cinq voyages, pénètre en Loge par cinq pas, travaille sous l’égide de l’étoile à cinq branche, œuvre pour les cinq principes de la lettre G, et clôt ses travaux par une batterie à cinq coup. Mais le symbole du nombre cinq, comme tous les symboles d’ailleurs, ne parle pas de lui-même. Ne dit-on pas que « Les symboles interviennent pour nous rendre manifestes les vérités qui sont en nous ? Si notre esprit est vide, ils n’ont aucune signification, on ne peut rien sortir d’une intelligence creuse… » et c’est pour cela qu’il nous faudra les disséquer, les analyser, pour y trouver source d’inspiration.

Si, dans les religions, on s’accorde à dire que l’Unité est à la fois paire et impaire, mâle et femelle, Androgyne, alors ont peut convenir que le nombre 5 est formé du premier nombre impaire (trois) et du premier nombre pair (deux). En représentant le nombre deux par deux points espacés par un vide, nous pouvons imaginer que son graphisme représente une Femme. Le nombre trois représente, lui, un symbole phallique, donc un Homme. En mariant les deux on « accouche » du nombre 5 (nombre nuptial chez les pythagoriciens). C’est alors l’union parfaite entre le Masculin et le Féminin, le symbole de la Vie, de la Procréation.

Le nombre 5 est également la somme du 4+1. Quatre indique ici le symbole du monde matériel (Air, Terre, Eau, Feu), de la Matière, du solide. Il représente la base stable. Un, quand à lui représente le Spirituel (que l’on retrouve sur la partie supérieure de la pierre cubique à pointe). C’est le parcours du Bas vers le Haut, du Haut vers le Bas, du Matériel vers le Spirituel. Cette équilibre entre Matière (quatre) et Esprit (un), se concrétise dans la représentation faite par Léonard De Vinci, ou l’homme s’inscrit dans le Carré (matière stabilisée) et le Cercle (esprit en action).

Dans ce dessin, nous remarquons que l’homme, dans cette représentation, occupe entièrement le Carré (l’écartement de ses bras donne la mesure d’un côté, sa taille l’autre, il s’agit de la même mesure). Si on observe le centre de ce Carré, il se situe au niveau du sexe, ce qui fera dire à certains « que pour l’homme fils de la Matière, le point essentiel est sexuel ».

Dans le Cercle, les bras et les jambes déterminent les Rayons. Le centre est le Nombril. C’est à partir de ce centre, ce cordon ombilical, que l’homme se détache de la Matière. C’est de cette « périphérie du cercle » que l’homme essaiera d’atteindre le « centre », afin d’établir un contact entre le Ciel et la Terre, le Haut et le Bas.

Dans ces deux positions, l’homme est « debout les bras en croix » il est le Centre. Les quatre points de cette croix, auxquels s’ajoute le centre (représentation de l’homme) vont asseoir le Nombre Cinq (le cercle symbolisant le Ciel, le Carré la Terre, le Cinq l’homme). Cinq se rapporte alors à la quintessence, à ce que seul l’esprit peut concevoir. Il devient le nombre de l’homme doué d’intelligence. C’est le nombre de la compréhension.

Si nous nous penchons dans les détails, dans le tracé du dessin de Léonard De Vinci, apparaît alors ce symbole, si fort pour nous les Maçons, une Etoile à cinq branches et cinq sommets, enfermée dans un pentagone. Cette étoile, symbole du microcosme, de l’homme, réplique du macrocosme (du haut en bas) devient le symbole de la pensée libre, vivante et spiritualisée. C’est le travail matériel et intellectuel réunis.

Et c’est au cours de son premier voyage que le Compagnon va apercevoir à l’Orient « l’Etoile Flamboyante », elle prendra toute sa dimension, à la fin du cinquième voyage, où il la découvrira pleinement, au centre, entre la sphère Terrestre et la sphère Céleste. Comme les Rois Mages, le Compagnon suivra l’Etoile Flamboyante des yeux (la vue, l’un des cinq sens dont il a été doté) pour ramener sa lumière vers son cœur (du haut vers le bas et du bas vers le haut). Car, c’est cette étoile qui guidera le Compagnon tout au long de sa démarche vers son perfectionnement, par la connaissance de lui-même.

Mais le nombre 5 est également la somme du 3+1+1. Le Compagnon commence son voyage avec les trois pas de l’Apprenti pour lui rappeler qu’il suit un enseignement transmis par ces pères, que le chemin est long et difficile sans la connaissance et la droiture. Puis il est autorisé à faire un pas de côté pour sortir du chemin, pour voler de ses propres ailes, pour faire des expériences, pour faire des erreurs, mais aussi pour se construire. Rempli de tout ses enseignements le cinquième pas le ramènera sur le chemin tracé.

Pour débuter sa quête le Compagnon se servira des cinq sens (la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, et le goût) que la nature lui a donné pour exécuter ses facultés et qui servent en rapportant leurs perceptions à l’intelligence, de discerner toutes les impressions qui agissent sur son être. Car si dans le premier degré, l’apprenti se complait au spectacle des merveilles de la nature, le Compagnon va pouvoir utiliser ce don (dans le sens de donner) du Grand Architecte de l’Univers. A l’aide de ces sens, il aura la possibilité de transmettre concrètement à son intelligence, la perception de ce qui est « dehors » pour la ramener « dedans », en lui, afin de se connaître et se corriger, avec le ciseau de la Morale.

Certain savants pensent que l’homme a été confondu avec le chiffre 5. Mais lors de la Création, il fut façonné le sixième jour, le cinquième se trouvant affecté à la création de l’Espèce Animale. Doit on y voir une régression dans la spirale de la Création ? L’observation du chiffre cinq démontre cette imperfection, tant du côté spirituel (le cercle) que du côté terrestre (le carré). En disséquant en effet le chiffre 5, on constate alors qu’il est formé d’un « demi carré » et d’un « demi cercle ». Mais l’homme est perfectible.

Le compagnon s’engage alors dans la recherche de la vérité en se mesurant aux cinq principes de la lettre G :

- La Géométrie : le symbole le plus utile à la maçonnerie, celui qui permet de se construire. L’enseignement de Pythagore permettait aux tailleurs de pierres de mener à bien leur tracés géométriques par des formules numériques. Aujourd’hui les francs-maçons se servent de ses théories anciennes fidèles aux conceptions les plus hautes que l’esprit humain puisse former, pour fournir une excellente méthode d’approfondissement et d’élévation de notre intelligence, un moyen efficace de méditation, de réflexion, de concentration pour tailler notre propre pierre brute. Elle nous donne un moyen analytique et synthétique pour résumer l’envers et l’endroit, le dehors et le dedans.

- La Génération : les Egyptiens firent d’Isis, déesse de la Nature, le symbole de la fécondité par l’action d’Osiris le dieu soleil. Il s’agit ici, de la génération des êtres qui est prise comme élément de celle de l’univers pour lui servir d’explication symbolique. Pour le franc-maçon la Génération peut s’affirmer dans les deux colonnes J et B, l’union de l’actif et du passif. Dans un langage familier et par des expressions empruntées à la construction, elle place sous les yeux du compagnon des images et des signes, qui à défaut de la pleine compréhension des principes, lui donne au moins une idée. La lettre G quand on l’interprète par Génération est ici un des liens qui rattachent la pensée moderne à la sagesse antique.

- La Gravitation : l’attraction de la matière par la matière, un fait qui frappe les esprits et préoccupe les philosophes comme les savants, tout désireux d’en comprendre la cause. Newton sut par une intuition de génie, expliquer la pesanteur par l’attraction et identifia ce phénomène avec celui des mouvements des corps célestes. Pour le franc-maçon cette gravitation c’est celle du monde mental et spirituel, des idées, des esprits parmi lesquels les attractions et les répulsions se manifestent. Les sentiments bas ou les idées grossières nous font descendre comme un boulet nous riverait au sol, tandis que les sentiments purs et les idées Lumineuses nous font monter dans une région intellectuelle de plus en plus élevée. Les bonnes raisons ont des ailes qui nous soulèvent et nous transporte au-dessus du monde de l’égoïsme, pour nous permettre de graviter dans l’attraction de l’idéal.

- Le Génie : Si l’apprentissage montre l’homme façonnant son caractère, ses mœurs et son intelligence, le compagnonnage est un résumé des travaux de l’homme en marche vers le mieux, de l’effort ascensionnel de l’activité humaine vers le règne de l’esprit, vers la lumière de l’Etoile flamboyante. Pour le maçon ce Génie est le résultat du concours des pensées, des enseignements, des exemples de tous ceux qui dans le passé ont transmis le flambeau de génération en génération, de tous ceux qui dans le présent travaillent à l’œuvre de lumière, d’idéal et de fraternité. Le Génie humain pris maçonniquement c’est la solidarité intellectuelle et morale des « Hommes libres et de bonnes mœurs », qui dans notre ordre, ou au dehors, poursuivent la réalisation de l’idéal et du bien sous toutes ses formes.

- La Gnose du compagnon : dans le rituel le compagnon renouvelle sous une autre forme les voyages de l’apprenti, on lui présente le panorama des sciences, des lettres et des arts, la commémoration des grands sages et des bienfaiteurs de l’humanité, non pour qu’il entasse dans sa mémoire les détails d’une instruction livresque et spécialisée à la façon profane, mais pour mettre en lumière les principes et les directions de la vie, pour lui faire comprendre ce qu’est l’homme dans l’univers, quel rôle il doit jouer dans la vie universelle, dont il est un atome conscient, où il va, et ce qu’il peut. Du façonnement de la pierre brute à la préparation de la pierre cubique et philosophale, le compagnon est un maçon qui cherche la sagesse et le règne de l’esprit par l’intermédiaire des instruments de travail, des emblèmes et des symboles de sa double activité, à la lumière du delta sacré et de l’étoile flamboyante.

C’est en travaillant sans cesse, faisant fi des difficultés, que le Compagnon parcours ses Voyages armé de l’Equerre et du Niveau : Je ferais de la droiture une Règle et de la justice un niveau » disait Esaïe. Ainsi le compagnon doit méditer, mais pour mieux régler son activité en la coordonnant, il peut s’adonner aux spéculations les plus abstraites, mais non s’y absorber au point d’oublier le travail et de déposer les outils ; son symbolisme s’arrête-t-il au point de contact du concret et de l’abstrait, à la frontière de l’intellect et du mysticisme : il laisse chacun libre de la dépasser, mais à une condition de ne pas oublier la tâche à accomplir dans la vie individuelle et sociale. Le Compagnon, gravira l’échelle aux sept marches, apprendra les Sciences et les Arts, cultivera son être pour préparer son ascension à un état supérieur, en travaillant comme le Grand Architecte, dont il a sous les yeux les œuvres merveilleuses et tangibles et se préparera ainsi à atteindre la Gnose, dont l’acquisition le rendra digne de la Maîtrise.

On le voit le nombre cinq affecté au grade de Compagnon ne constitue pas une fin en soi. Il sera nécessaire, primordial qu’il effectue sans cesse son travail sur cette représentation numérique, pour accéder aux nombres suivants.

Cent fois sur le Métier tu remettras ton ouvrage….

Jakin

DANS LES ANTILLES...

Avant nous, dans les temps reculés, vinrent d’Amérique du Sud, sur de minces pirogues, les indiens Caraïbes. Ils débarquèrent sur les plages des Antilles, et conquirent les îles, l’une après l’autre. Refoulant les Arawaks, tribus autochtones qui les occupaient déjà…

Magnifique concentré de Caraïbe, la Guadeloupe est le centre d’un archipel où papillonne un essaim d’îles et d’îlots. Jolis bouts de terre sauvage aux noms très doux : Marie Galante, la Désirade, les Saintes. Si vous voulez le rhum et l’argent du rhum, de fabuleuses vacances sur les plages des Caraïbes, l’aventure et le confort, direction la Guadeloupe !…

Toujours partants pour l’aventure, nous jetons, pèle mêle, dans une valise, shorts, maillots de bain, casquettes, lunettes de soleil et quelques tubes de crème bronzante. Nous laissons Aix en Provence dans le froid et la pluie sans regret pour atterrir huit heures plus tard à Pointe-à-Pitre sous un soleil radieux. Un guide local s’occupe de notre réception et nous conduit dans le petit village de Gosier (Grande Terre) à l’hôtel « Arawak**** » notre camp de base pour la semaine…

Le joli village de Gosier, bien étalé le long de sa plage, constitue le lieu favori des Pointus (citadins de Pointe-à-Pitre) pour leurs loisirs. Les frondaisons de ses arbres retombent en corbeille de verdure sur le blanc de la plage et le bleu limpide de la mer. Il y règne une atmosphère joyeuse et bon enfant. Des familles entières sont réunies devant un pique nique, des couples prennent des bains de soleil, les enfants jouent dans le sable fin. Ils font des trous et des pâtés comme tous les enfants du monde, tandis que les plus grands, les bons nageurs, vont jusqu’à l’îlet paisible d’en face dominé par un phare. Les jours d’affluence dit-on : « que les Yen-Yens, c’est-à-dire les poux, y mourraient étouffés ! »…

Le petit déjeuner est servi sur une terrasse ombragée face à la mer. Des oiseaux aux multiples couleurs viennent partager sur la table notre repas, essentiellement constitué de fruits exotiques. On ne se lasse pas de les regarder, un vrai plaisir. Un orchestre local tape sur des barils en forme de tambours et diffuse une mélodie cadencée tirée du répertoire de Bob Marley. Autour du buffet, les vacanciers balancent les hanches suivant le rythme de la musique. Le café noir a du mal à rester stable dans sa tasse malgré notre dextérité. Bref il y a de l’ambiance ! Mais il faut partir car nous avons choisi aujourd’hui de visiter Grande Terre et ses belles plages blanches, de Gosier à Saint-François…

Alanguie au creux de la baie la plus profonde, Sainte-Anne fait chanter la brise dans ses palmiers de plage. Elle doit son nom à la reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII à qui cet endroit fut dédié autrefois. Elle est restée de nos jour une charmante petite ville aux maisons basses entourées de verdure ou dominent les cocotiers et de superbes raisiniers, au bord d’une des plus belles plages de sable blanc de l’île, protégée des vents dominants par des « cayes »…

Ensuite, nous allons découvrir que le lagon de la Porte-d’Enfer est en fait un endroit paradisiaque, formé par un très long bras de mer, venant clapoter en pente douce sur une langue de sable fin. D’abord sauvage et violente, la mer s’apprivoise à mesure qu’elle s’amenuise et finit en une pointe sage puis immobile. La partie large, ouverte sur la côte Atlantique, est bordée de falaises, de rochers déchiquetés sur lesquels se fracasse la houle du large dans des bruits infernaux et des jaillissements d’écumes. Sur la plage une petite buvette nous accueille pour nous désaltérer car il fait chaud et sec sur Grande Terre. Après une petite marche sur cette Trace nous apercevons le « Trou de Mam Coco ». La légende raconte qu’une certaine madame Coco, poursuivie par des histoires de cœur et victime de la rivalité d’une autre belle, y aurait disparu, son ombrelle à la main…

A Port-Louis nous avons rendez-vous avec les pêcheurs, qui débitent dans une joyeuse activité : thons, dorades et vivaneaux, que nous retrouverons plus tard, grillés à point, au restaurant…

La Pointe des Châteaux est une muraille naturelle de rochers hérissés contre la houle puissante de l’Océan. Sur le parking, une vendeuse d’épices, plus loquace et disponible que celles du marché de Gosier, nous explique avec humour la recette et les effets de la sauce chien ou les vertus du bois bandé…

L’hospitalité légendaire des antillais s’exprime par la cuisine. Le nombre de convives est sans importance. Il faut, de toute façon, prévoir de grandes quantités afin d’être toujours prêt à accueillir quelques invités supplémentaires. Nous l’avons vérifié. Le soir venu, nous sommes invités dans une case créole. La cuisine est l’une des meilleures qui soient. Les hasards de l’histoire qui ont brassé dans ces îles, les peuples, les recettes, les secrets, ont donné naissance à une alchimie culinaire où l’on reconnaît au passage quelques vieux plats français, masqués d’épices et de soleil, mais surtout des créations originales, purement antillaises, qui font venir l’eau à la bouche : le matété, les acras, la sauce de ouassous, le calalou, le colombo etc.…

Aujourd’hui notre intérêt se porte sur Basse Terre. Les premiers rayons finissent de toiletter les sommets de la jungle entremêlée, éclairant les sentiers qui montent des plages noires de Goyave vers les majestueuses chutes du Carbet. Au long d’une balade d’une heure à peine, calebassiers et frangipaniers composent un décor touffu qu’éclairent soudain une clairière fleurie, un cabanon de bois ou une échoppe perdue, mais bien fournie en mangues et caramboles !…

Après avoir franchi plusieurs ponts suspendus au dessus de la rivière, un grondement sourd se fait entendre. La première chute d’eau apparaît dans un creux de feuillage, puis la seconde, majestueuse, élancée, élégante. La dernière montée jusqu’à la vasque élargit le paysage. Au dessus des chutes, veille le volcan de la Soufrière. Les arabesques terre de Sienne qui strient ses flancs sont les sentiers qui rejoignent le sommet. De là, la vue s’étend à 360 degrés. A l’ouest, les « fjords » de verdure où nichent les petites villes aux noms harmonieux : Pointe-Noire, Bouillante, Deshaie…

En suivant la route côtière nous trouvons encore des plages idylliques et peu fréquentées, telles que celles de Petite Anse, Trois-Rivières ou Capesterre. En rentrant par la route de la Traversée, l’unique voie passant par l’intérieur montagneux de Basse Terre, nous pouvons nous rafraîchir dans le bassin de la cascade aux Ecrevisses, sous le chapiteau géant de la luxuriante forêt tropicale. Le promeneur qui s’avance dans la profusion de cette végétation est saisi par une étrange impression de solitude et de silence. Rien que les chants des oiseaux ou le bruit léger d’une feuille qui tombe…

Ce matin nous déjeunons très tôt pour nous rendre au port de Pointe-à-Pitre, où nous embarquons vers les langueurs sauvages de la Désirade. L’île s’étire tout en longueur sur onze kilomètres et n’en mesure en moyenne que deux en largeur. Sa silhouette à l’horizon évoque une gigantesque assiette creuse renversée. Christophe Colomb la découvrit au cours de son second voyage. Malgré son nom, elle fait figure de parente pauvre dans l’étincelante famille des îles guadeloupéennes…

Mais la plus orientale des îles de la Guadeloupe se déguste comme un verre de rhum agricole, âpre à l’avant goût, chaude et enivrante ensuite. Des hautes falaises battues de l’est, nous nous laissons glisser vers les anses sucrées du Souffleur et de Baie-Mahault qui font la vraie saveur de l’île. Grande Anse, longue plage de sable éblouissant, bordée de cocotiers secoués par le vent du large nous bercent de silence. A bord de leurs gommiers, des pêcheurs aux chapeaux salako en paille rêche remaillent des filets centenaires. Sur le sable fin nous profitons toute la journée du soleil. Une biguine langoureuse s’échappe d’une taverne. N’est-ce pas là le paradis…

De bonne heure, nous embarquons pour les Saintes, un monde à part dans l’archipel guadeloupéen. Une demi-heure de bateau, à partir de Pointe-à-Pitre, nous sépare de la troisième plus belle baie du monde, après celle de Rio au Brésil et d’Along au Viêt-Nam. L’arc des flots montagneux protège de l’alizé les plus beaux fonds de la Caraïbe. Entre les jambes des baigneurs de Pompierre et de Grande Anse, les poissons multicolores filent comme l’éclair…

Découverte le jour de la Toussaint 1493 par Christophe Colomb, cette île de rochers, de terre et de sable, se présente comme des collines arrondies, par endroit dénudées. La végétation est rabougrie, composée principalement de fourrés et de cactus, hantée par les iguanes, sorte de lézards monstrueux. Au sommet se trouve le fort Napoléon. Ses enceintes, son glacis, ses chemins de ronde, ses remparts sont en parfait état. Construit sous Napoléon, il n’a jamais servi militairement parlant. C’est une curiosité qui vaut le déplacement…

Des « lolos » de plages monte un doux fumet : friture de ouassous ou blaff de langouste que nous dégustons sous les palmiers avant d’aller succomber à une sieste aussi délicieuse. En fin d’après-midi, la lumière orange fait ressortir chaque composante du paysage : la blancheur des plages, le chatoiement des toits peints de Terre de Haut, « village capitale » qui s’animera à la nuit tombée et, à l’est, déjà les rondeurs avenantes de Marie-Galante...

Aujourd’hui c’est au tour de Marie-Galante, la plus grande des îles dépendant de la Guadeloupe, toutes reliées entre elles et à l’île mère par la navette blanche qui sillonne plusieurs fois par jour les eaux les plus claires des Antilles. Présentant un peu la forme d’une poire, Marie-Galante ressemble à un beau fruit posé sur l’océan, à 30 kilomètres dans le sud-est de la Guadeloupe. Christophe Colomb la découvrit le 3 novembre 1493. Il lui donna le nom de son navire bien aimé, sa gracieuse caravelle : « Maria Galanda »…

Dès le débarcadère de Grand-Bourg, le marché de la matinée nous happe. De l’étal du potier aux amoncellements de fruits, des cris joyeux des vendeuses de coupons de tissus aux balances archaïques des pêcheurs, ce petit village nous égare le long de ruelles bordées de maisons créoles. Le château Murat a beaucoup d’allure avec ses pierres de taille, ses fenêtres hautes et étroites, et ses jardins suspendus…

La canne à sucre y règne sans rivale. Cette canne d’une qualité remarquable, fait que les rhums de Marie-Galante sont réputés. Nous visitons une distillerie artisanale, mais surtout nous goûtons sans modération le rhum blanc. Ça décolle…

Hic ! Pas de panique ! A Marie-Galante, tous les chemins mènent à la plage. Et nous ne tardons pas, au détour d’un jardin aux épices ou d’un bouquet de cocotiers, à retrouver le long et joli ruban de poussière de corail qui file jusqu’à Capesterre. Nous nous laissons mener, les pieds dans l’eau tiède, jusqu’à un nid de palétuviers en fleurs, parfait pour tendre son hamac rasta et rêver à des lendemains qui tanguent…

Encore un matin comme on les aimes, la lumière filtre à travers les petits nuages blancs, le gazouillis des oiseaux titille nos tympans, une chaude atmosphère, aux odeurs de cannelle et de fleurs de magnolias nous enveloppe. Nous décidons, pour poursuivre l’enchantement, de passer une journée en mer au large de Pointe-à-Pitre…

Sur la darse centrale, un catamaran bleu et blanc, recouvert d’un toit créole en matériaux légers nous attend. Nous montons à bord. L’intérieur est sobrement décoré. Quelques séparations en treillis largement ajourées délimitent l’espace. Un bar posé sur une large piste de danse compose l’essentiel du plat bord. Quelques tables rondes et des bancs sont disposés le long des bordages. L’équipage nous installe confortablement et le « bar flottant » quitte le port en longeant la mangrove, avant de prendre la pleine mer…

Pendant la navigation, alors que nos yeux vagabondent sur la cime des mangroves et sur la douceur des flots bleu azur, l’équipage anime la traversée et nous propose : jeux collectifs et dégustations de fruits exotiques et de rhum. Petits chevaux sur grand échiquier, tiercé, jeux de mots, et questions-réponses sur la Guadeloupe sont prétexte pour boire et rire aux éclats. Le groupe fait connaissance, la mayonnaise monte (c’est une image), certains ne quittent pas la table centrale où se trouve l’essentiel : rhum et acras…

Dans cette joyeuse ambiance, le catamaran arrive au large de l’îlet Caret notre destination. C’est une bande de sable de deux cents mètres sur cinquante qui semble flottée sur l’eau. Au centre quelques palmiers entourent une cabane sommaire faite de planches et de feuilles tressées procurant une ombre opportune. L’embarcation jette l’ancre à la limite de la barrière de corail, puis l’équipage, à l’aide d’un zodiac, nous transporte jusqu’au sable…

Sur cet îlet paradisiaque chacun s’occupe selon son désir. Promenade sur le sable pour ramasser des coquillages, observation des poissons du lagon avec un masque prêté par l'équipage, ou tout simplement bain de mer et de soleil. Puis l’instant est venu de prendre l’apéritif. Une table est dressée dans le lagon pour déguster un Planter les pieds dans cinquante centimètres d’eau avec les petits poissons qui vous chatouillent les jambes. Un vrai bonheur…